ブログ

ブログ 【ブログVol.94】変革途中の移行期の役割り

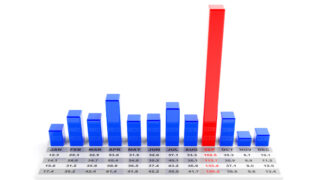

今回は、2011年のTOCICOカンファレンスでのプレゼンを振り返ってみたいと思います。大きな変革では、予期しない悪い影響や解明が必要な兆候が現れ易くなります。TOCを導入するには、マネージャーもその部下も、考え方を大きく変えないといけない...

ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ