ブログ

ブログ 【ブログVol.115】ホリスティックな組織経営の一端を担う人間関係

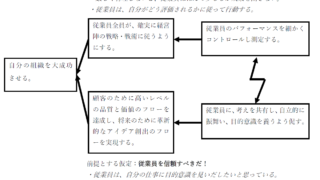

経営とは、組織として成果を出すことです。つまり、CEOの仕事は、営業、設計・製造、財務、R&Dなど様々な組織機能を一つに纏め上げて、最高の業績を達成することであるのは明確です。それこそ、部分を一個の全体に纏め上げるという、ホリスティック・ア...

ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ  ブログ

ブログ